Quelle: The Daily Gardener

Liebe Waldfreunde, hier wurde ein Juwel ausgegegraben: Aus unserer Sicht völlig zu Recht von der Stadt Leipzig als Namesgeber für einen, einst im Auwald gelegenen wichtigen Verbindungsweg vom Stadtzentrum in den Leipziger Westen auserwählt, schrieb der ziemlich genau vor 342 Jahren geborene Königlich Sächsische Oberforstrat und Direktor der königlichen Forstakademie und der königlichen Forstvermessung, Johann Cotta am 1. Dezember 1816 ein Vorwort, dessen inhaltliche Treffsicherheit bezogen auf die Bedeutung des Forst(un)wesens und der Förster beeindruckend ist.

Es hat sich also nichts geändert – und das trotzdem es bereits seit so langer Zeit kluge Köpfe gab, die, mit offensichtlich ganzheitlicher Wahrnehmung natürlicher Prozesse, präzise das Elend beklagten, das mechanistisches Denken und wirtschaftliche Unvernunft (auch) in Wäldern anrichten und was statt dessen zu tun wäre.

Man darf den kleinen Beitrag und das aus der Originalquelle kopierte Vorwort beim Lesen gern auch als Parabel dafür verstehen, wie der ach so bedeutsame und großartige Mensch, die „Krone der Schöpfung“, sich immer weiter und tiefergehender an selbiger (der Schöpfung) und damit an seinen eigenen Lebenswurzeln, der Natur, oft mit abwitzigsten Begründungen, vergeift und sich so selbst die Lebensadern abschneidet. NuKLA e. V.

Karl–Friedrich Weber Waldbrief vom. 4.10.2026 Königlich Sächsischer Forstrat Heinrich Cotta –ein wegweisender Forstmann – Waldbau vor 210 Jahren „Der gute Forstwirth lässt die vollkommensten Wälder geringer werden, der schlechte verdirbt sie.“

Heinrich Cotta © Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Cotta Mit der Niederlage bei Waterloo am 18. Juni 1815 endete Napoleons Herrschaft auch der letzten 100 Tage. Der große Eroberer und Erneuerer Europas verbrachte seine ihm verbliebenen Jahre in der Verbannung auf St. Helena, wo er 1816 in Longwood House dem französischen Marineoffizier Immanuel de Las Cases, einem Historiker und engen Vertrauten, seine Memoiren diktierte. Sie trugen als europäischer Bestseller „Mémorial de Sainte–Hélène“ wesentlich zu Legendenbildung bei und schufen eine Verbindung zwischen Bonapartismus und liberalem Denken des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1816 befand sich auch Alexander von Humboldt in einer Phase intensiver wissenschaftlicher und publizistischer Arbeit in Europa, insbesondere in Paris, wo er mit Reiseberichten begann und sich der Auswertung und Systematisierung seiner Forschungsergebnisse widmete. Johann Wolfgang von Goethe arbeitete in dieser Zeit des Aufbruchs schrieb der Königlich Sächsische Oberforstrat und Direktor der königlichen Forstakademie und der königlichen Forstvermessung, Johann Heinrich Cotta, am 1. Dezember 1816 in Tharandt das Vorwort seines Buches „Anweisung zum Waldbau“. Es erschien 1817 in der Arnoldischen Buchhandlung zu Dresden und sollte sein berühmtestes Werk werden. Der am 30. Oktober 1763 im Forsthaus Kleine Zillbach geborene und am 25. Oktober 1844 in Tharandt gestorbene Cotta war zu dieser Zeit bereits eine Berühmtheit auf seinem Gebiet. Er pflegte dieses Vorwort war nicht nur eine Begründung dafür, warum er dieses Buch schrieb. Es war ein Paukenschlag. Es brachte den Boden der Erkenntnis mit jedem Satz zum Beben. Und es hielt einer forstwissenschaftlichen Elite seiner Zeit den Spiegel vor, deren akademische Selbstgefälligkeit und Unfehlbarkeit den Grundstein für 200 Jahre forstwirtschaftlicher Fehlentwicklung bis in die heutigen Tage legte. „Gäbe es keine Menschen im Wald, würde dieser größer und fruchtbarer werden“. „Sonst hatten wir keine Forstwissenschaft und Holz genug; jetzt haben wir die Wissenschaft, aber kein Holz“.

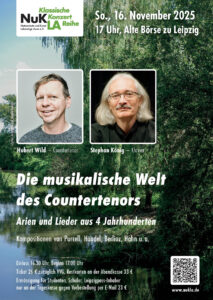

„Die musikalische Welt des Countertenors – Arien und Lieder aus 4 Jahrhunderten“

„Die musikalische Welt des Countertenors – Arien und Lieder aus 4 Jahrhunderten“

Ein Beitrag von: Uwe Bauch und Gunter Winkler

Ein Beitrag von: Uwe Bauch und Gunter Winkler

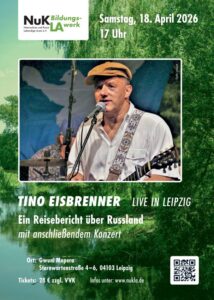

Liebe Tino Eisbrenner-Freunde,

Liebe Tino Eisbrenner-Freunde,

Zum Abschluss des Auenökologischen Symposiums bieten wir unseren Gästen und Besuchern sowie allen Interessierten eine weitere Exkkursion an:

Zum Abschluss des Auenökologischen Symposiums bieten wir unseren Gästen und Besuchern sowie allen Interessierten eine weitere Exkkursion an:  Unsere Symposien werden seit Jahren in unserem Youtube Kanal life gestreamt, wir zeigen in der Regel immer nur die Hauptbühne mit dem Geschehen dort. Je nachdem wie Sie sich bewegen, könnte es sein, dass Sie evt., eher unwahrscheinlich, kurz zu sehen sind, dies ist nicht beabsichtigt! Wenn Sie sich auf unserem Youtupe Kanal anmelden (QR-Code), werden Sie zu Beginn eines jeden Streamings automatisch informiert. Vor Ort weisen wir auf Viedeo-und Filmaufnahmen hin.

Unsere Symposien werden seit Jahren in unserem Youtube Kanal life gestreamt, wir zeigen in der Regel immer nur die Hauptbühne mit dem Geschehen dort. Je nachdem wie Sie sich bewegen, könnte es sein, dass Sie evt., eher unwahrscheinlich, kurz zu sehen sind, dies ist nicht beabsichtigt! Wenn Sie sich auf unserem Youtupe Kanal anmelden (QR-Code), werden Sie zu Beginn eines jeden Streamings automatisch informiert. Vor Ort weisen wir auf Viedeo-und Filmaufnahmen hin.